Сколько человек живет в городе Оренбург, какова численность населения на 1 января 2022 года, какое число людей проживает официально, прибавляется ли в муниципальных районах или же убывает, растет или наоборот, снижается, уменьшается и где?

Статистика всегда интересовала человека и чего бы она ни касалась, а мы ею интересуемся по самым разным причинам, из любопытства и по иным, самым разным основаниям желаем знать о чем-то, например о заданной теме, с которой мы разберемся ниже.

Жители Оренбургской области

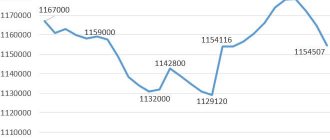

Население Оренбургской области за последние годы неуклонно сокращается. Причем до середины 90-х оно росло. Пика достигло в 1996-м, когда в регионе обитало 2 миллиона 218 тысяч 52 человека. С тех пор с каждым годом численность населения Оренбургской области снижается. За 20 лет убыль составила около 30 тысяч человек.

В целом статистика по этой области в России ведется с 1897 года. Тогда в Оренбурге, других городах, поселках и деревнях на вопрос, сколько населения в Оренбургской области, специалисты по статистике давали достаточно точные цифры. Всего был зарегистрирован 1 миллион 600 тысяч 145 человек.

Перепись населения Оренбурга, сколько живет человек на 1 января?

Какая официальная численность населения Оренбурга на 2022 год, сколько проживает человек по переписи, какое количество людей на 1 января в городских районах, тенденции прибыли и убыли, прибавляется или же убывает их число, такие вопросы интересуют многих и на них мы постараемся получить ответы.

Город Оренбург со всеми своими административными районами, входит в состав Российской Федерации, административный центр Оренбургской области, образует муниципальное образование со статусом городского округа.

С численностью населения города Оренбурга, сколько живет человек по состоянию на 1 января 2022 года, какое количество народа проживает официально в городских районах, разберемся мы с вами далее.

Динамика рождаемости

Количество родившихся в Оренбургской области на 1 тысячу населения составляет 14,6 человек. Значительный рост по этому показателю наметился в начале 2000 годов. Так, если в 1999-м рождалось 9,1 ребенка на тысячу жителей, то уже через три года этот показатель вырос больше чем на полторы единицы.

Постоянный рост рождаемости в регионе сохранялся до 2010 года, когда составил 14,1 ребенка на тысячу жителей. После этого успешные года чередуются с неудачными в плане рождаемости.

Прибыль или убыль населения по переписи

Общая и официальная численность населения города Оренбурга, сколько в ней живет человек на 1 января 2022 года, число людей в каждом отдельном городском районе и муниципальном образовании, далее во второй таблице.

| Год | Рост/убыль населения города Оренбурга |

| 2017 | ↗564 443 чел. |

| 2018 | ↗564 773 чел. |

| 2019 | ↗565 341 чел. |

| 2020 | ↗572 188 чел. |

| 2021 | ↗572 819 чел. |

| 2022 |

Динамика смертности

В целом за последние годы смертность в Оренбургской области повышается. Это, безусловно, отражается на том, какое население Оренбургской области сейчас.

Скрупулезная статистика по смертности ведется с 1970 года. Тогда на одну тысячу жителей умирало 7,9 человека. С тех пор количество умиравших ежегодно увеличивалось. В 2005 году этот показатель вырос почти в два раза и составил уже 15 с половиной умерших на тысячу жителей. В последние годы здравоохранению в регионе, как и в целом по стране, уделяется пристальное внимание. Поэтому статистику удалось стабилизировать. По последним данным Росстата, на тысячу оренбуржцев каждый год умирает 14,2 человека.

Численность населения в муниципальных, городских районах

Город расположен в Южном Предуралье, на реке Урал (Яик), близ впадения в неё реки Сакмары.

Существуют разные версии происхождения названия Оренбурга. Классической является версия, согласно которой это крепость на реке Орь. Автором словосочетания Оренбург, по всей вероятности, является основатель города И. К. Кирилов.

По ряду источников, располагается не полностью в Европе. На пешеходном мосту через реку Урал стоит символический исторический знак границы между Европой и Азией.

Климат Оренбурга умеренно континентальный, переходящий в резко континентальный.

Сейчас мы подскажем интересующимся о климате в городе Оренбурга, какая средняя температура была по исследованиям за последние несколько лет, максимальные и минимальные значения, а также среднее и нормы выпадающих осадков:

Климат города Оренбург (погода, осадки)

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |

| Абс. макс. | 4,7 | 5,8 | 18,9 | 31,3 | 36,5 | 40 | 42 | 40,9 | 38,0 | 27,0 | 19,2 | 8,1 | 42 |

| Сред. макс. | −8 | −7,2 | −0,8 | 12,8 | 22,1 | 27,5 | 29,0 | 27,4 | 20,9 | 11,2 | 0,3 | −5,9 | 10,8 |

| Сред. темп. | −11,8 | −11,5 | −5,2 | 6,9 | 15,2 | 20,6 | 22,3 | 20,3 | 14,0 | 5,9 | −3,2 | −9,5 | 5,3 |

| Сред. миним. | −15,5 | −15,7 | −9,3 | 1,7 | 8,5 | 13,8 | 15,6 | 13,6 | 7,9 | 1,6 | −6,1 | −13,1 | 0,3 |

| Абс. миним. | −43,2 | −40,1 | −36,8 | −26 | −5,7 | −1 | 4,9 | −1 | −5,3 | −19,8 | −35,7 | −39,2 | −43,2 |

| Норма осад. | 29 | 22 | 25 | 28 | 30 | 36 | 41 | 29 | 26 | 34 | 33 | 31 | 364 |

Убывает ли население города Оренбург или прибывает, какова его официальная численность по переписи на 1 января 2022 года, в ее муниципальных образованиях, городских районах об этом мы узнаем позже, когда появится точная информация, пока же приведем имеющиеся на данный момент цифры.

Дата основания Оренбурга: 1743 год

Часовой пояс: MSK +2, UTS +5

Районы Оренбургской области

Население Оренбургской области распределено по 35 районам. Среди них также есть лидеры и отстающие по количеству проживающих. Интенсивнее остальных развиваются муниципалитеты, в которых существует промышленное производство, перспективы для развития и инвестирования. Из отсталых районов народ массово уезжает каждый год в Оренбург и соседние регионы.

Численность населения районов Оренбургской области в большинстве своем в последние годы снижается. Лидером является Первомайский район со столицей в поселке Первомайском. Здесь проживают почти 90 тысяч человек. При этом основной экономики района является развитие сельскохозяйственной продукции. Первоймайский специализируется на мясо-молочном животноводстве и выращивании зерна. В районе работают 18 крупных и средних сельхозпредприятий, а также почти сто крестьянско-фермерских хозяйств. Есть в районе и промышленность. Здесь развита нефтедобывающая отрасль. По Первомайскому району проложены около 800 километров газопроводов.

В числе отстающих значится Матвеевский район, расположенный на северо-востоке области. Здесь проживают только 11 тысяч 209 человек. Административным центром является село Матвеевка. В районе развивается только сельское хозяйство. Предприятия специализируются на выращивании картофеля и подсолнечника. В районе работают три кооператива (аналоги советских колхозов) и несколько индивидуальных предпринимателей.

Вообще, Оренбургская область — динамично развивающийся российский регион. Среди нефтедобывающих областей России он занимает четвертое место. На его долю приходится 4,5 % всей нефти, которая добывается в России. Поэтому неудивительно, что именно топливная промышленность является ведущей отраслью. Больше всего нефтяных месторождений сконцентрировано в уже упоминавшемся Первомайском районе, а также в Сорочинском и Курманаевском.

Нефть, которой богата Оренбургская область, является основополагающей частью волжско-уральских запасов этого полезного ископаемого. Развивать нефтяные месторождения в этих местах начали еще в 30-х годах XX века вблизи города Бугуруслана. В наши дни нефтеносные площади регулярно расширяются.

Города Оренбургской области

Города Оренбургской области по численности населения значительно превосходят сельские районы. В областном центре проживает почти 580 тысяч человек. Всего в Оренбургской области 21 город.

Крупными населенными пунктами, помимо Оренбурга, являются Орск (235 тысяч жителей), Новотроицк (96 тысяч) и Бузулук (85 тысяч).

В Орске развито промышленное производство. Работают предприятия по машиностроению, нефтепереработке, цветной металлургии, геологоразведке, энергетике, строительству и пищевой промышленности.

Экономика Новотроицка построена на компаниях, занимающихся обрабатывающей промышленностью, металлургией, обработкой отходов и лома черных металлов, производством пищевых продуктов. Градообразующим является ОАО «Уральская сталь». Это крупнейший металлургический комбинат.

В Бузулуке в 60-е годы прошлого века активно осваивались нефтяные месторождения. Предприятиям даже удалось выйти на международный рынок, и Бузулук называли нефтяной столицей Оренбуржья. Однако в последние десять лет от промышленности практически ничего не осталось. Закрылась крупная мебельная фабрика, обанкротились машиностроительные заводы, на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности отмечается падение нефтедобычи. Поэтому Бузулук сейчас остается одним из самых депрессивных городов всего региона.

Оренбург

Основное население городов Оренбургской области сконцентрировано в региональной столице. Здесь зарегистрировано более четверти всех жителей области.

Город был основан в 1743 году на месте Бердской крепости. Сегодня в Оренбурге хорошо развита экономика. Промышленность основывается на газодобывающей и газоперерабатывающей отраслях, а также металлопереработке и машиностроении. Работают предприятия химической отрасли, легкой и пищевой промышленности.

Из уникальных предприятий необходимо выделить ОАО «Ореншаль», которое занимается выпуском знаменитых оренбургских пуховых платков, помимо него есть еще и комбинат оренбургских платков. производит сельскохозяйственную технику.

С начала XXI века ситуация в Оренбурге стабилизировалась после кризисных 90-х годов. Экономические успехи города во многом связаны с успешным развитием предприятия «Газпром добыча Оренбург».

Активное строительство новых зданий начал Оренбургский университет, появились современные спортивные объекты, этнографический комплекс «Национальная деревня».

Состав населения Оренбургской области

Большинство жителей Оренбургской области по национальности русские. Их количество составляет около 75 %. На втором месте татары — в регионе почти 7,5 % жителей этой национальности, на третьей позиции казахи — их почти 6 %.

Больше двух процентов в регионе проживает украинцев и башкир. Чуть меньше двух процентов представителей мордовской национальности.

Количество остальных жителей области не превышает 1 %. Около полутора процентов жителей во время последней переписи населения отказались указывать свою национальность.

Коренные жители Оренбуржья

Изначально население Оренбургской области формировалось за счет татар. Сейчас в регионе их осталось около 150 тысяч человек. Татары были коренными жителями Оренбуржья. Сейчас они компактно проживают на территории нескольких районов — Абдулинского, Бугурусланского, Красногвардейского, Матвеевского, Ташлинского и Шарлыкского.

В общей сложности на территории региона расположены почти 90 татарских населенных пунктов, где число жителей этой национальности преобладает. В этих городах и поселках татарский язык изучается в школе, в Оренбургской области открыты 34 татарских детских дошкольных учреждения. В Оренбуржье работают более 70 мечетей.

Число населения города Оренбурга, какая численность?

| Городской округ город Оренбург | 587 408 | 572 819 | 14 589 |

| г. Оренбург | 572 819 | 572 819 | 0 |

| в том числе внутригородские районы | |||

| Дзержинский район | 161 311 | 161 311 | 0 |

| Ленинский район | 207 713 | 207 713 | 0 |

| Промышленный район | 111 205 | 111 205 | 0 |

| Центральный район | 92 590 | 92 590 | 0 |

С количеством населения города Оренбурга на 1 января 2022 года, сколько на этой территории живет человек, людей в муниципальных образованиях и данном населенном пункте, этой территориальной единицы Российской Федерации, вот с чем мы разобрались здесь, внесли свою лепту в удовлетворения запросов интересующихся данной статистической информацией.

Неблагоприятные дни в 2022, сложные здоровью и самочувствию

Лунный календарь стрижек волос 2022, благоприятные дни стричь

Оренбургские башкиры

Важную роль в формировании национального состава Оренбургской области играют башкиры. Больше всего их проживает в самом Оренбурге — около пяти с половиной тысяч человек.

В Оренбурге расположено много памятников, посвященных культуре и истории башкирского народа. В региональной столице установлен памятник Караван-сарай. Это историко-архитектурный комплекс, который был построен в середине XIX века. Комплекс был возведен на добровольные пожертвования. В нем размещалась резиденция командующего Башкирским войском. Здесь же были гостиницы для башкир, которые регулярно бывали в Оренбурге по служебным делам. В сам комплекс входят Башкирский народный дом и мечеть. Автор оригинального проекта — архитектор Александр Брюллов, разработавший стилизацию основного здания под традиционный башкирский аул.

В годы Гражданской войны Караван-сарай являлся резиденцией правительства Башкирии. В 1917 году на одном из заседаний было принято решение о создании территориальной автономии Башкурдистан, в состав которой должна была войти и Оренбургская губерния.

ОРЕНБУ́РГ

Оренбург. Вид города. Управление по информационной работе Администрации г. Оренбурга

ОРЕНБУ́РГ, город в России, адм. центр Оренбургской обл. Нас. 556,1 тыс. чел. (2013; в пределах гор. округа – 571,8 тыс. чел.). Расположен в Юж. Предуралье, на р. Урал (берега соединяют пешеходный мост с символич. знаками границы между Европой – на правом берегу и Азией – на левом, 1980-е гг., и канатная дорога, 2006), близ впадения в неё р. Сакмара. Узел железных и автомобильных дорог. Междунар. аэропорт.

В мае 1734 нач. Оренбургской экспедиции И. К. Кириловым составлена «Привилегия городу Оренбургу» [утверждена сенатским указом от 7(18).7.1734], предоставлявшая особые права и льготы будущему городу, который планировалось построить на границах с казах. землями. О. рассматривался как своеобразное «окно в Азию» (по аналогии с С.-Петербургом – «окном в Европу»), опорный пункт на юго-вост. рубежах страны. Первоначально город под назв. О. (ныне г. Орск) заложен Кириловым 15(26).8.1735 при впадении р. Орь в р. Яик (ныне Урал), в 1736 на месте совр. О. Кириловым основана Бердская крепость (на правом берегу р. Яик). В 1738 нач. Оренбургской комиссии В. Н. Татищев перенёс первый О. в связи с затруднённостью сообщения примерно на 192 км ниже по течению р. Яик, в урочище Красная Гора (в 1742–1837 Красногорская крепость, затем станица Красногорская, ныне с. Красногор). Сменивший Татищева И. И. Неплюев в 1742 вновь перенёс О. ещё примерно на 75 км ниже по течению р. Яик, на место Бердской крепости. Строительство нового О. начато 19(30).4.1743 воен. инженером ген.-м. Г. фон Штокманом (Бердская крепость перенесена на 6 км севернее, на берег р. Сакмара, ныне в черте О.). Центр Оренбургской губернии (1744–1781/82; 1797–1802; 1865–1920; 1921–28). С 1748 воен. и адм. центр Оренбургского казачьего войска. Для развития торговли со Ср. Азией на левом берегу р. Яик, примерно в 3 км от О., в 1749–54 построен Меновой двор (в виде каменной крепости; действовал до 1914). Во время Пугачёва восстания 1773–75 ставкой Е. И. Пугачёва некоторое время была Бердская крепость. О. осаждался восставшими (окт. 1773 – март/апр. 1774), но не был взят благодаря умелым действиям оренбургского губернатора ген.-поручика И. А. Рейнсдорпа. Областной и уездный город Уфимского наместничества (1781/82–1796), только уездный город Оренбургской губ. (1802–65). В О. размещалась резиденция оренбургских воен. губернаторов (1796–1851), оренбургских и самарских ген.-губернаторов (1851–64), оренбургского ген.-губернатора (1865–81). С кон. 18 в. О. – место политич. ссылки, здесь её отбывали члены греч. тайного об-ва «Филики Этерия» (1821–24), участники польских тайных обществ (в т. ч. Я. Виткевич, Э. Желиговский, Т. Зан, В. Мигурский, З. Сераковский и др.), Польского восстания 1830–31, Польского восстания 1863–64, петрашевцы (в 1852–58, 1859 в О. отбывал ссылку и служил А. Н. Плещеев), народники, деятели социал-демократич. движения. В О. также отбывали ссылку Г. С. Карелин и А. А. Алябьев. В 1799–1859 в О. действовала Оренбургская пограничная комиссия, ведавшая делами и управлением казахов Младшего жуза (т. н. Зауральская киргизская степь Оренбургского ведомства, в 1859 преобразована в Оренбургских киргизов область). В 1859–68 в О. располагалось областное правление Области оренбургских киргизов, в 1868–1920 – областное правление, управление команд. войсками и резиденция воен. губернатора Тургайской области. В 1862 О. утратил статус крепости (ещё в 1860 в городе были срыты валы, засыпан ров). Центр учебного округа (1874–1907).

Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. начала развиваться пром-сть, крупнейшее предприятие – Гл. ж.-д. мастерские (1905). В 1877 открыто движение по ж.-д. линии Самара – Оренбург, в 1905 – Оренбург – Кубек, в дек. 1914/янв. 1915 – Оренбург – Кувандык. В годы 1-й мировой войны в О. размещались беженцы из зап. регионов страны, действовали госпитали.

В О. 20–27.7(2–9.8).1917 прошёл 1-й Всебашкирский курултай (съезд), на котором было поддержано создание автономии и сформировано Башкирское шуро (совет), 8–20.12.1917(21.12.1917–2.1.1918) – 3-й Всебашкирский учредительный курултай, на нём утверждено создание башк. автономии и сформировано её правительство. 21–26.7(3–8.8).1917 в О. прошёл 1-й Всекиргизский (Всеказахский) съезд, на котором оформилась партия «Алаш», в дек. 1917 – 2-й Общекиргизский (Общеказахский) съезд, где провозглашена Киргизская (Казахская) автономия «Алаш-Орда».

С началом Гражд. войны 1917–22 О. в нояб. 1917 – янв. 1918 находился под контролем сил А. И. Дутова. 18(31).1.1918 город занят отрядами большевиков. 3.7.1918 в условиях Чехословацкого корпуса выступления 1918 взят под контроль участниками антибольшевистского восстания казаков, вскоре в город вновь вступили войска Дутова. 22.1.1919 вновь занят отрядами большевиков. В сент. 1919 Оренбургская армия Дутова предприняла попытку занять О., но была разбита частями РККА. Центр Оренбурго-Тургайской губернии (1920–21). Столица Киргизской (с 1925 – Казакской) АССР в составе РСФСР (1920–25). Районный (с 1928) и окружной (1928–30) центр Средневолжской обл. (1928–29) и Средневолжского края (1929–34). С 1934 центр Оренбургской (в 1938–57 – Чкаловской) области. В 1938–57 назывался Чкалов. В 1939 в городе основана (первоначально как артель) Фабрика Оренбургских пуховых платков. В Вел. Отеч. войну в О. из зап. районов страны эвакуировано св. 40 крупных предприятий (в т. ч. моск. завод «Фрезер» и др.). В 1980 открыто движение по ж.-д. линии Оренбург – Мурапталово.

Гостиный двор. 1750–54. Архитектор И. В. Мюллер. Фото П. С. Павлинова

От крепости Оренбург сохранились остатки Никольского бастиона, Водяных ворот, постройки Пушечного двора. На территории быв. крепости с сохранившейся прямоугольной планировкой расположены постройки 18–19 вв.: ансамбль гостиного двора с надвратной башней и угловыми бастионами (1750–54, арх. И. В. Мюллер; перестроен в 1877–98), дом П. И. Рычкова (1753), в стиле классицизма – здания ордонанс-гауза (комендантского управления; нач. 19 в., надстроено в кон. 19 в.), Офицерского собрания (нач. 19 в., арх. М. П. Малахов; ныне детская муз. школа), 1-го Неплюевского кадетского корпуса (1824–25; перестроено во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. для женской гимназии), Дворянского собрания (1836–41, арх. А. П. Брюллов); ротондальная беседка (1837, перенесена из Зауральной рощи в кон. 19 в.), католич. костёл Лоретанской Божией Матери (1844–47); в духе эклектизма – дом, в котором родился А. И. Берг, мужская гимназия (1868–69), духовное уч-ще (1884, арх. Ф. Д. Маркелов), усадьбы В. В. Чистозвонова (кон. 19 – нач. 20 вв.) и Е. М. Городисского (1906).

Здание гауптвахты. 1854–56. Архитектор И. П. Скалочкин. Ныне Музей истории Оренбурга. Фото П. С. Павлинова

Специфика архит. облика О. – сочетание европ. и вост. стилей – прослеживается в зданиях представительства бухарского эмира (19 в.), Пограничной комиссии (кон. 18 – нач. 19 вв., надстроено в сер. 19 в., в мавританском стиле), управления оренбургской инж. дистанции (1879–82, в стиле неоготики; восстановлено в 1976), в ансамбле «Хусаиния» (мечеть с минаретом, 1892–94; медресе, достроено в 1905–06; дома преподавателей). На Набережной ул. расположены: дом воен. губернатора с 2 флигелями (1836–41, арх. Г. Гопиус; ныне одно из зданий Педагогич. ун-та), гауптвахта в стиле неоготики (1854–56, арх. И. П. Скалочкин; ныне Музей истории О.; часы-куранты восстановлены в 1978–86), 5-этажное здание 2-го кадетского корпуса (1871–74; с 1927 воен. школа лётчиков, в 1938–93 Воен. авиационное уч-ще лётчиков, в 1955–57 здесь учился Ю. А. Гагарин), дома Мошковых (1877 и 1905–1906) с пивоваренным заводом (1886). На ул. Кобозева – усадьбы А. Г. Филиппова, М. В. Савельева и др. (все 19 в.), гл. корпус и магазин торгового дома А. И. Зарывнова (19 в.), здания отделений Волжско-Камского (1880-е гг.) и Азовско-Донского (1909–10) банков, гостиница «Бристоль» (1907).

Комплекс караван-сарая с мечетью. 1837–46. Архитектор А. П. Брюллов.

В 1837 началась застройка Новой слободки (к северу от крепости); её веерная планировка ныне реорганизована в радиально-кольцевую. К северу и северо-западу от быв. крепости сохранились: комплекс башк. караван-сарая с 8-угольной в плане мечетью, минаретом и корпусом управления Башкиро-мещерякского войска (1837–46, арх. А. П. Брюллов), ансамбль Николаевского женского ин-та (1830–40-е гг., перестроен в кон. 19 в.), Покровская ц. (1853, главы и колокольня снесены в 1930, восстановлены в 1990-е гг.), дом архиерея (1865–68), постройки Успенского женского мон. [1874, закрыт в 1923, восстанавливается с 2010; водосвятная часовня (с 2004 ц. в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник») и др.], ц. Св. Дмитрия Солунского в русском стиле (1890, главы и колокольня восстановлены в 1990-е гг.), ц. Св. Иоанна Богослова (1901–02), 6 мечетей сер. 19 – нач. 20 вв., жилые дома в кирпичном стиле. Среди др. сохранившихся зданий: ж.-д. вокзал (1876, реконструирован в 1936 и 2004–05), пожарное депо с каланчой (1876), водонапорные башни в локомотивном депо (1870-е гг.) и на просп. Победы (1927–28, архитекторы И. В. Рянгин, С. С. Пунтиков), паровая мельница В. Х. Юрова (1901–03). К востоку от быв. крепости в 19 – нач. 20 вв. застроен район казачьего Форштадта (Никольский кафедральный собор, 1883–1886, новый купол – 1988–90, колокольня – 1994). На левом берегу р. Урал – фундамент стены Менового двора, парк культуры и отдыха «Зауральная роща» (310 га), дом отдыха «Урал».

Доходный дом в стиле модерн (1910) и т. н. Башня с курантами (1993–97). Фото П. С. Павлинова

В нач. 20 в. в О. активно развивался стиль модерн: торговый дом «Гриевз и Кo» (1905–06), здание Об-ва взаимного кредита (1908, ныне отделение Сбербанка), почтамт, многочисл. купеческие особняки [в т. ч. дома С. Г. Фролова (1912), В. Трошина (1913)]. Среди построек в стиле неоклассицизма – доходный дом П. Ф. Панкратова (1914), дом агентства Моск. страхового от огня об-ва (1914–16, арх. И. Ф. Курецкий; ныне мэрия). В 1930-е гг. в сев. части О. построены новые жилые районы Новостройка, Аренда, Сырейка. В 1936–40 на месте Казанского собора возведён Дом Советов (арх. И. И. Виноградов). С 1945 в стиле сов. неоклассицизма построены: Драматич. театр им. М. Горького (1947–49, архитекторы И. С. Аввакумов, А. Н. Постников; реконструкция – 2006), лестница-спуск к р. Урал (1955, арх. П. Т. Перминов), ансамбль Областной выставки достижений нар. хозяйства с концертным залом (1956, ныне филармония). В 1970–80-е гг. (по генплану 1969) построены жилые районы Южный, Маяк, Хлебный городок, Северный, Восточный и др., Дома культуры «Россия», «Дружба» (ныне «Газовик»; 1983), гостиница «Факел»; в 1990–2000-е гг. – т. н. Башня с курантами (1993–97, арх. А. С. Иванов), ц. Св. мц. Татианы при Оренбургском ун-те (2000), ц. Св. Сергия Радонежского в р-не Ростоши (2005–06), собор в честь Казанской иконы Божией Матери с элементами неовизантийского стиля в р-не Степной (2005–11), Введенский собор (2007–2011; реконструкция храма 1755–58, разрушенного в 1931), дерев. церковь в честь Табынской иконы Божией Матери (2003). На вост. окраине в 2005–09 построен культурный комплекс «Нац. деревня» с 10 разл. подворьями. В 2008 принят новый генплан города; реконструируются гостиный двор и Центр. рынок (арх. А. И. Агафонов).

Памятники: В. И. Ленину (1925, скульптор В. В. Козлов, архитектор И. В. Рянгин; 1963, скульптор В. Б. Пинчук), героям Гражд. войны (1931, скульпторы М. Ф. Герцог и Е. Н. Крестьянсон), В. П. Чкалову (1953, скульптор И. А. Менделевич, арх. А. С. Андреев), Ю. А. Гагарину (1986, скульпторы Ю. Л. Чернов, Ю. В. Александров), А. С. Пушкину и В. И. Далю (1998, скульптор Н. Г. Петина), ген.-губернатору В. А. Перовскому (из рода Перовских; 2005, скульптор Петина), оренбургскому казачеству (2007, скульптор В. Николаев, арх. Н. А. Чудин-Александрин), П. И. Рычкову (2012, скульпторы А. Е. Варгот, М. С. Ведерников); мемориал «Павшим за Советскую Родину» (1973, арх. А. А. Андреев, скульпторы Александров, Чернов), мемориал с Вечным огнём оренбуржцам, павшим в годы Вел. Отеч. войны (1985, арх. А. И. Агафонов, скульптор Н. А. Ишмухаметов).

Среди науч. учреждений – региональные отделения: РАЕН, Рос. экологич. академии, Академии электротехнич. наук, Междунар. АН экологии, безопасности человека и природы; ВНИИ мясного скотоводства РАСХН, НИИ с. х-ва РАСХН, Науч. центр УрО РАН (в его составе – Ин-т клеточного и внутриклеточного симбиоза, Ин-т степи, Отдел геоэкологии, Отдел биотехнич. систем, Оренбургский филиал Ин-та экономики УрО РАН), Н.-и. центр истории народов Юж. Урала, НИИ истории Юж. Урала и казачества России. Гос. вузы: Педагогич. ун-т (1915, совр. статус с 1996), Аграрный ун-т (1930, совр. статус и назв. с 1995), Мед. академия (1944, совр. статус с 1994), Ун-т (основан в 1955 как вечернее отделение Куйбышевского индустриального ин-та им. В. В. Куйбышева, назв. и статус менялись, с 1996 совр. статус), Ин-т искусств (с 1997 им. Л. и М. Ростроповичей), Ин-т менеджмента (1999); филиалы: моск. вузов – Академии труда и социальных отношений, Рос. академии нар. хозяйства и гос. службы при Президенте РФ, Рос. гос. торгово-экономич. ун-та, Рос. гос. ун-та нефти и газа им. И. М. Губкина, Поволжского гос. ун-та телекоммуникаций и информатики (Самара). Действуют также Духовная семинария (1883, возрождена в 2009), ряд негосударств. вузов, в т. ч. Ин-т экономики и культуры, Ин-т нац. безопасности и инновац. технологий. 4 областные б-ки, в т. ч. Универсальная науч. б-ка им. Н. К. Крупской (1889), Центр. гор. б-ка им. Н. А. Некрасова (1928, объединяет 26 библиотек-филиалов) и др. Музеи: губернаторский историко-краеведческий (основан в 1830; ныне – в доме купца А. И. Еникуцева, 1836–38), областной изобразит. искусств (1960; в здании Гор. думы, 1814, арх. М. П. Малахов, расширено в 1875), истории О. (1983), мемориальный музей-гауптвахта Т. Г. Шевченко (1989), мемориальные музеи-квартиры Юрия и Валентины Гагариных (2001), семьи Ростроповичей (2001), Музей воинской славы и Афганской войны (2001), «Дом Памяти» (2003), мемориальный комплекс-музей «Салют, Победа!» (2005), истории Оренбургского казачества (2007), Галерея «Оренбургский пуховый платок» (2012) и др.

Драматич. театр им. М. Горького (1869), Областной театр кукол (1935), Областной театр муз. комедии (в О. с 1936), Татарский драматич. театр им. М. Файзи (1990), Муниципальный театр кукол «Пьеро» (1991). Оренбургский русский народный хор. Областная филармония (1943), в её составе: Камерный оркестр (1990), камерный ансамбль старинной и совр. музыки «Дивертисмент» (1994) и др. Муниципальные коллективы: Оренбургский камерный хор (1993), духовой оркестр «Оренбург» (1997), Ансамбль рус. песни и танца «Русское раздолье» (основан в 1990 при Дворце культуры «Россия» как самодеятельный, с 1996 профессиональный). С разной периодичностью проводятся: Междунар. театральный фестиваль «Гостиный двор» (с 1994), Междунар. фестиваль театров кукол «Оренбургский арбузник» (с 2001). Детская ж. д. имени П. А. Кобозева (1953, одна из самых протяжённых в России: длина ок. 5,6 км).

Среди популярных видов спорта – футбол, волейбол, хоккей с мячом, настольный теннис. Наибольших успехов добился клуб «Факел Газпрома» по настольному теннису, выигравший чемпионат России (2009), Кубок России (2006) и Кубок Европы (2010), проходивший в Оренбурге.

Основа гор. экономики – добыча и переработка нефти и природного газа, электроэнергетика, машиностроение, лёгкая и пищевая пром-сть. Разрабатывается Оренбургское месторождение. Переработка углеводородного сырья осуществляется на крупнейшем в России Оренбургском газохимич. комплексе (структурное подразделение компании «Газпром добыча Оренбург»; в его составе – газоперерабатывающий, гелиевый заводы и др. предприятия): установленная мощность св. 37 млрд. м3 газа в год; загрузка собств. сырьём св. 50%, перерабатывается также сырьё с казах. месторождения Карачаганак и др. Осн. продукция комплекса – сухой и сжиженный газ, стабильный конденсат с нефтью, широкая фракция лёгких углеводородов, этан (ок. 80% рос. произ-ва, 2011), сера (ок. 20%), жидкие кислород и азот; здесь производится также весь объём рос. гелия и одоранта.

Ведущие производители машиностроит. продукции – заводы: бурового оборудования (бурильный инструмент и трубы для геолого-разведочных работ, добычи нефти и газа), локомотиворемонтный (филиал компании «Желдорреммаш»; капитальный ремонт магистральных и маневровых тепловозов, запчасти для подвижного состава и контактной сети), «Оренбургский радиатор» (в составе «Уральской горно-металлургической компании»; медно-латунные радиаторы для тракторов, с.-х., дорожно-строительной и спец. техники и др.), «Инвертор» (силовая преобразовательная техника, в т. ч. системы бесперебойного питания, низковольтная аппаратура); ПО «Стрела» (ныне в составе Военно-пром. корпорации «НПО машиностроения»; авиаракетная продукция для нужд ОПК, а также с.-х. техника, отопительное оборудование). Среди др. важных предприятий – «Нефтемаслозавод» (в составе компании «РуссНефть»; разл. смазочные материалы), силикатный завод (один из крупнейших в области по объёмам произ-ва кирпича). Произ-во вязаных изделий из пуха (Фабрика Оренбургских пуховых платков), обуви, текстильных и швейных изделий, искусств. меха, нетканых материалов, продуктов питания (муки, крупы – комбинаты «Хлебопродукт-1», «Хлебопродукт-2»; кондитерских изделий, молочной, мясной продукции), пива («Оренбургская пивоваренная компания» – продукция под торговой маркой «Гофманъ»). Маслоэкстракционный (в составе группы компаний «НМЖК», крупнейший производитель растит. масла в регионе) и комбикормовый заводы. Сакмарская ТЭЦ (460 МВт).